■茨城県自然博物館 30周年記念企画展 過去最大規模で開催

2024年11月2日(土)~2025年6月1日(日)

目次

- ■茨城県自然博物館 30周年記念企画展 過去最大規模で開催 2024年11月2日(土)~2025年6月1日(日)

- ■ベストセレクションでは迫力のある標本が並ぶ

- ■大人気の「ゴキブリホイホイ体験」

- ■ミュージアムパーク茨城県自然博物館を象徴するシンボルマーク解説

- ■ミュージアムパーク30yearsメモリー

- ミュージアムパーク茨城県自然博物館 主な出来事(年代順)

- 企画展概要

ミュージアムパーク 茨城県自然博物館(坂東市)は昨年、開館30周年を迎えた。それを記念した企画展「ミュージアムパーク30年のありったけ -いつも茨城県自然博物館はおもしろい!- 」が、昨年11月から開催されている。過去最大規模の展示面積を誇り、大きな反響を呼んでいる。

同館は「過去に学び、現在を識り、未来を測る」を理念に掲げ、地域に根ざした自然科学の普及活動を続けてきた。今回の企画展では、30年にわたる博物館の歩みを振り返る企画展になる。

特に注目を集めているのは、「植物」「動物」「地学」の各分野から選りすぐった標本や資料展示の数々だ。研究者による資料収集や調査研究の成果が、論文とともに関連標本とあわせて紹介されている。普段は公開されない研究のプロセスや発見のエピソードも明かされ、来館者からは「新たな発見があった」と好評だ。

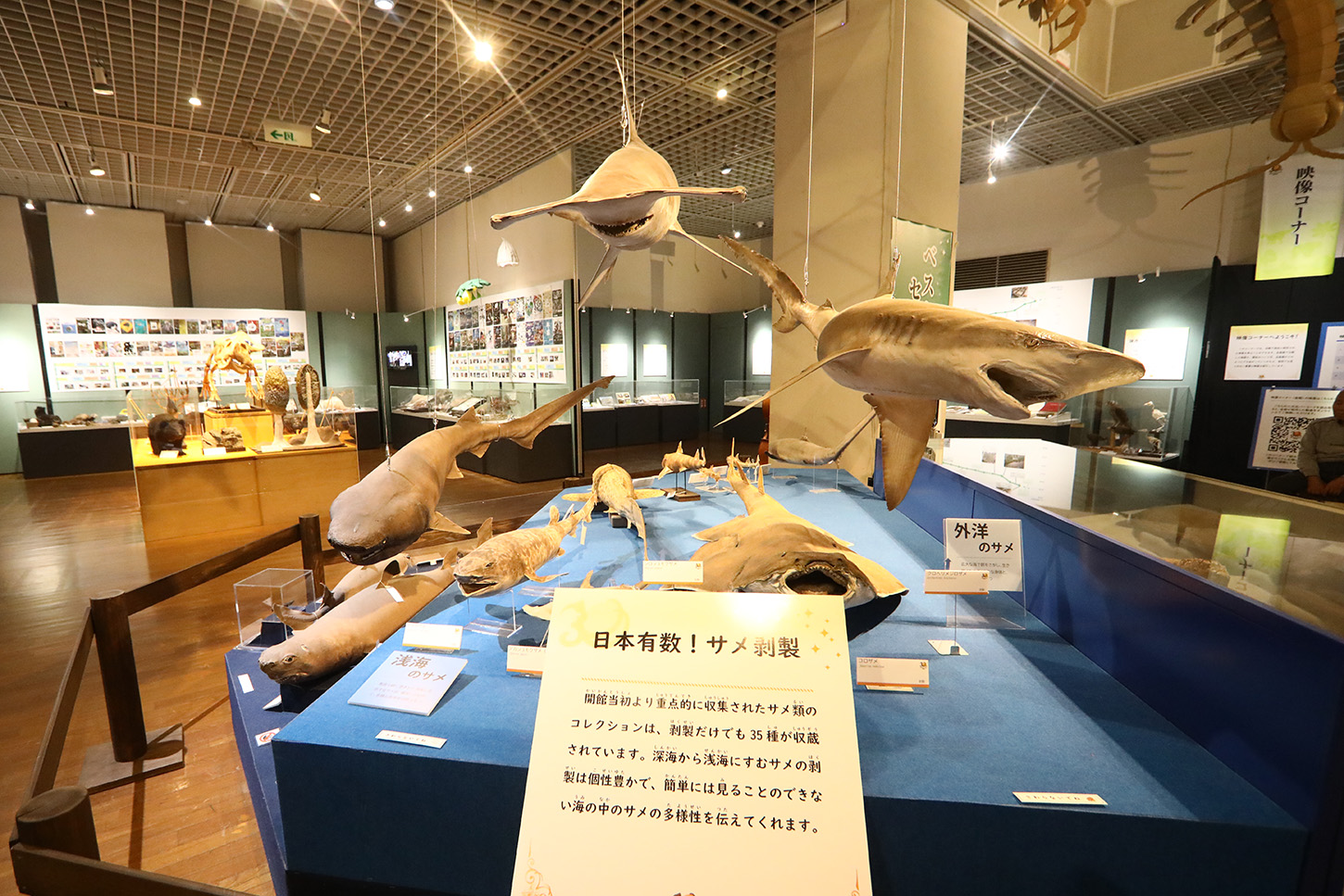

■ベストセレクションでは迫力のある標本が並ぶ

展示品には、「ダイオウイカの含浸標本」や、重さ2.7トンのウルグアイ産「紫水晶(アメシスト)」(第85回ときめく石展で展示)、など、貴重な品々が「ベストセレクション」コーナーに並ぶ。

■大人気の「ゴキブリホイホイ体験」

体験コーナーにも工夫が凝らされている。手作りの「ゴキブリホイホイ」のコーナーは、子どもたちに大人気で、取材日には行列ができる盛況ぶりだった。同館はこれまで、多様な企画展や教育プログラムを通じて地域社会と連携し、次世代育成や自然保全の意識向上にも貢献してきた。今回の企画展は、その成果を来館者と共有し、自然科学への関心をさらに高める機会となっている。

■ミュージアムパーク茨城県自然博物館を象徴するシンボルマーク解説

はじめに

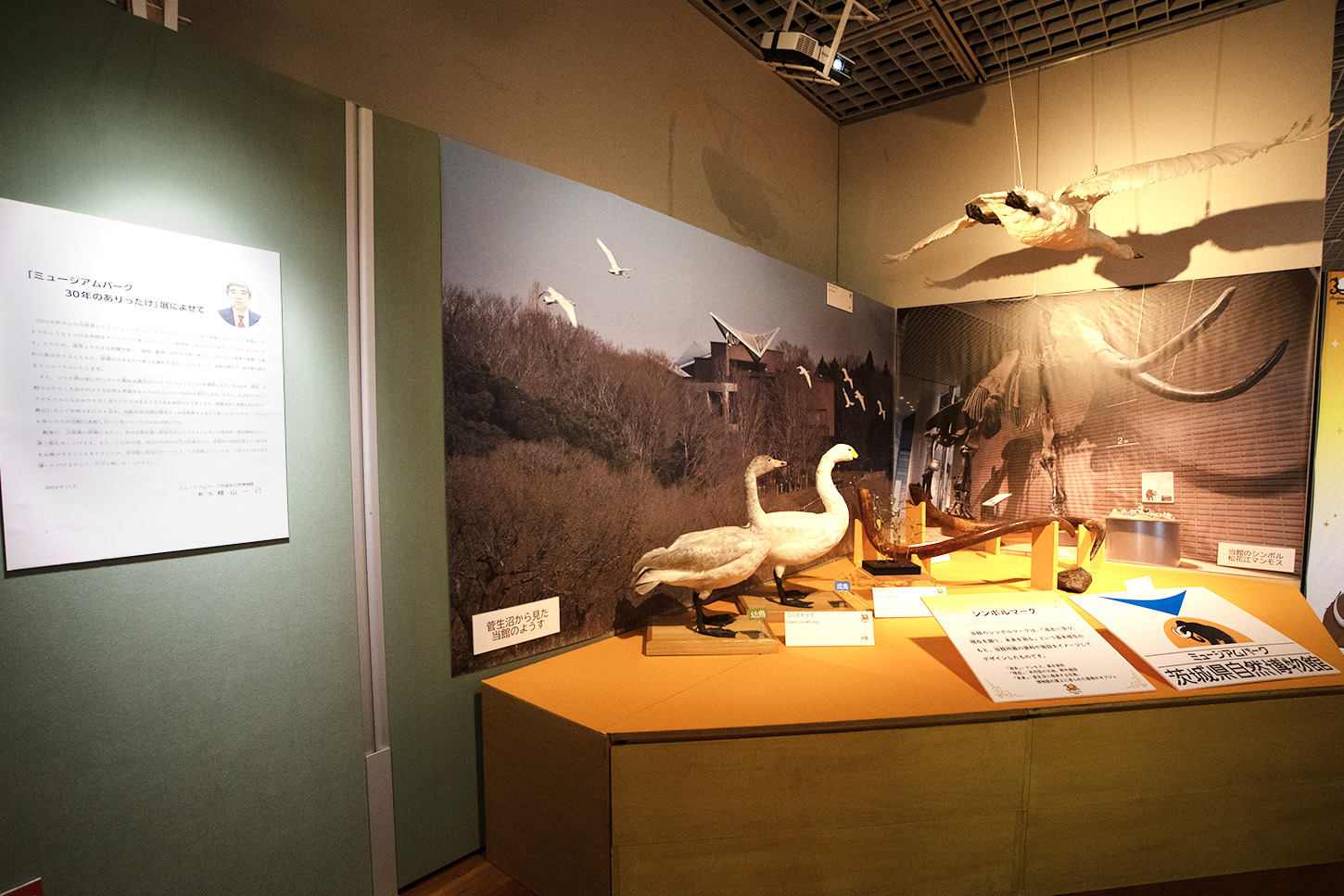

展示会場の入口では、ミュージアムパーク茨城県自然博物館のシンボルマークの解説が来館者を出迎える。シンボルマークには「過去に学び、現在を識り、未来を測る」という同館の基本理念が込められており、所蔵の資料や施設をイメージしてデザインされたことが解説されている。

具体的には、「過去」を表すマンモスの展示資料、「現在」を象徴する半円型の大地や野外施設、「未来」をイメージした菅生沼に飛来する白鳥や、博物館の屋上に設置された屋根のオブジェがモチーフとなっている。これらの資料は標本とともに展示されており、シンボルマークの意味を知ることで、より一層展示の深みを感じられる。

また、マークには、博物館が大切にしてきた歴史と地域社会とのつながり、そして未来への希望が象徴されている。

■ミュージアムパーク30yearsメモリー

この章では、「ミュージアムパーク茨城県自然博物館」の30年間の歴史を振り返ることができる。1994年の開館以来、同館は地域の自然科学教育の拠点として、多くの人々に自然の魅力を伝えてきた。開館当初の展示は、地域に生息する動植物や地質を紹介するもので、訪れる人々に地域の自然を再発見させる場として機能してきた。

その後、博物館は時代の変化に対応し、デジタル技術を取り入れたインタラクティブな展示や、環境問題に関する啓発活動を強化してきた歴史があることがわかる。

コーナ一の壁面と、シマ展示には、30年間の特別展や企画展を通じて、地域の文化や自然に関する多様なテーマを取り上げて展示されている。

※別表の企画展の年表参照(標本ナビ調べ)

これらの活動を支えるのは、地域の学校や団体との協力であり、教育プログラムやワークショップを通じて、次世代の科学者を育てる場として重要な役割を果たしている。この30年間の歩みを振り返ることで、同館がどのように進化し、地域社会に貢献してきたかを理解することができる。

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 企画・特別展 年表

・博物館の黎明期

誰もが気軽に立ち寄れる公園のような博物館「ミュージアムパーク」を目指し、1994年11月に開館。中川志郎初代館長とともに歩んだ黎明期には、市民との協働や海外博物館との交流を積極的に行い、その様子を伝える資料が展示されている。

展示されている資料を一部紹介しておこう。

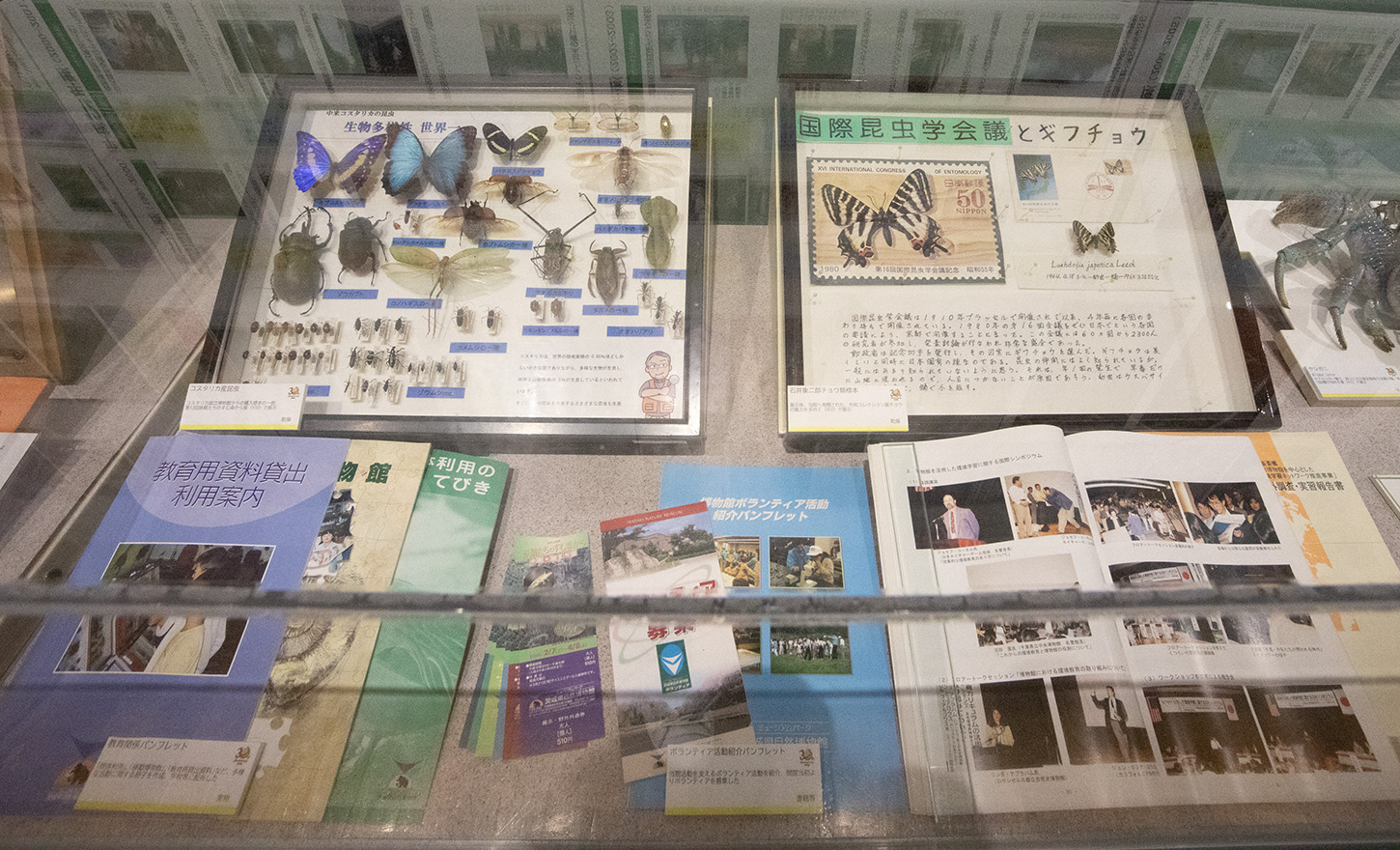

・国際昆虫学会議と「石井象郎チョウ類標本」

国際昆虫学会議は1910年にブリュッセルで開催されて以来、4年ごとに各国で開催されている。1980年の第16回会議は京都で開かれ、郵政省は記念切手を発行し、その図案にギフチョウを採用した。会議で展示された標本が同館に寄贈され、「石井象郎チョウ類標本」として「市民コレクション展の魅力をもとめて」(平成12年度)で展示。今回も当時を知る資料としてみることができる。

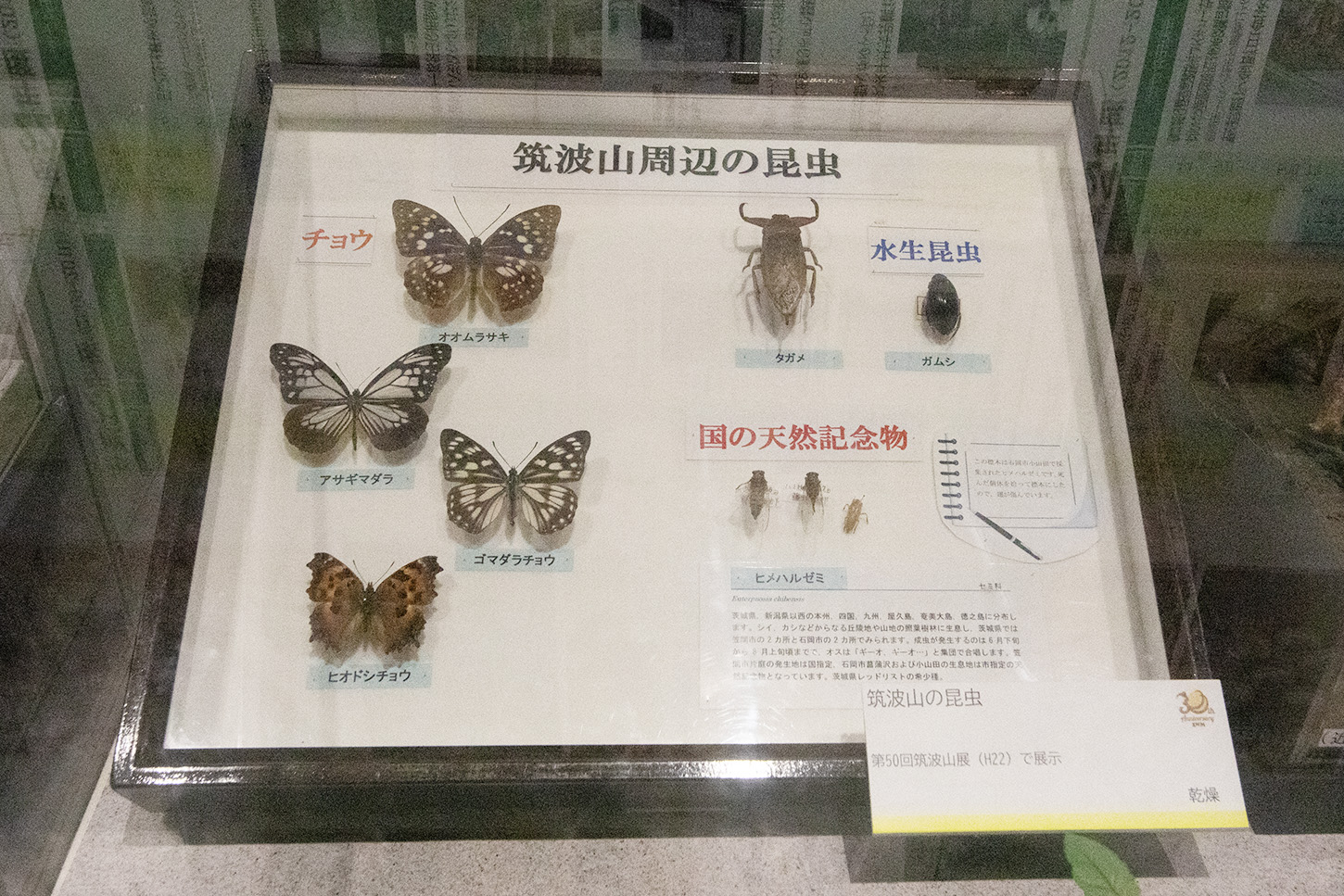

・筑波山周辺の昆虫 第50回筑波山展(H22)展示

ここでは、チョウ類としてアサギマダラ、ヒオドシチョウ、オオムラサキ、ゴマダラチョウ、水生昆虫としてタガメ、ガムシ、国指定天然記念物のヒメハルゼミなどが展示されている。ヒメハルゼミは、茨城県、新潟県以西の本州、四国、九州、屋久島、奄美大島、徳之島に分布し、シイやカシなどからなる丘陵地や山地の照葉樹林に生息する。茨城県では笠間市の2カ所と石岡市の2カ所で確認され、成虫は6月下旬から8月上旬にかけて発生する。オスは「ギーオ、ギーオ・・・」と集団で合唱する。笠間市片庭の発生地は国指定の天然記念物、石岡市菖蒲沢および小山田の生息地は市指定の天然記念物となっている。

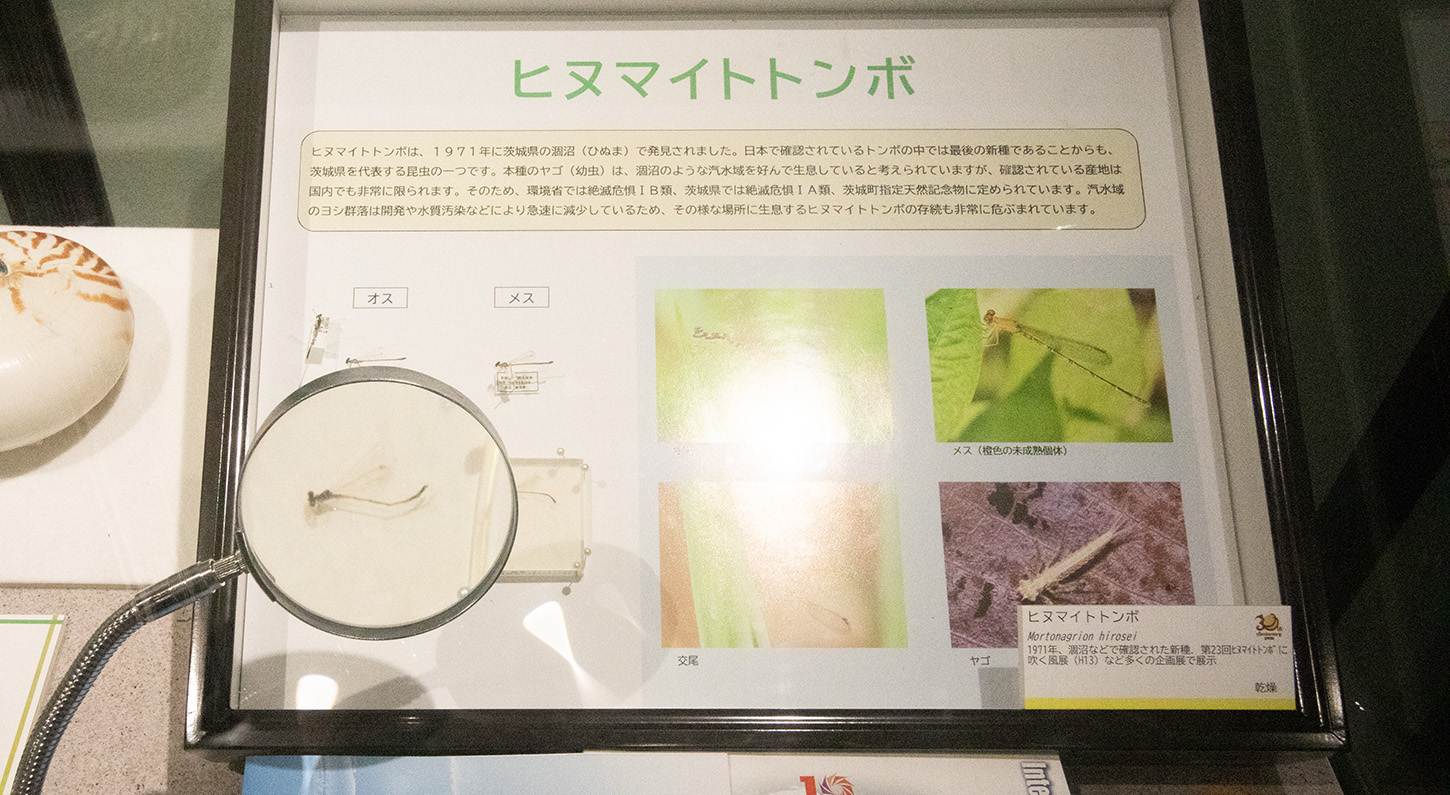

・1971年に確認された新種ヒヌマイトトンボ(H13)

ヒヌマイトトンボは1971年、茨城県の涸沼で発見された。日本で確認されているトンボの中では最後の新種であり、茨城県を代表する昆虫の一つである。本種のヤゴ(幼虫)は、涸沼のような汽水域を好んで生息していると考えられているが、確認されている産地は国内でも非常に限られる。そのため、環境省では絶滅危惧ⅠB類、茨城県では絶滅危惧ⅠA類、茨城町指定天然記念物に定められている。汽水域のヨシ群落は開発や水質汚染などにより急速に減少しているため、ヒヌマイトトンボの存続も危ぶまれている。

・進化する博物館を目指して

「博物館の運営形態の多様化」という社会変革が進む中、博物館は社会や市民のニーズに応じて常に変化し続けるべきだという考えから、「茨城県自然博物館進化基本計画」が策定された。2005年には、中川志郎初代館長から菅谷博第2代館長へとバトンが引き継がれた。

・充実してきた活動の転機 運営方法の見直しを迫られた10年

活動が充実する一方で、転機が訪れた。収蔵資料は44万点を超え、調査研究の成果を紹介する機会も増加した。研究の進展や機材の発達により、展示内容の見直しも必要となってきた。また、新型コロナウイルス感染症への対応により、運営方法の大幅な見直しを強いられた10年でもあったことを知ることができる。

・コケなのかどうかわからず命名された珍種「ナンジャモンジャゴケ」

ムラサキミズゴケ(Sphagnum magellanicum)は、第82回「こけティッシュ〜苔ニューワールド展〜」(令和3年)で樹脂封入標本として展示された。ナンジャモンジャゴケ(Takakia lepidozioides)は、「コケなのかどうかわからず命名された」という珍しいコケであり、同展で樹脂封入標本として紹介された。

■ミュージアムパーク茨城県自然博物館 入館者数の推移と主な出来事(30年の歩み)

ミュージアムパーク茨城県自然博物館は、1994年の開館以来、「自然と人間の共生」をテーマに、地域の自然や地球環境について学べる場として発展し、展示やイベント、体験活動を通じて、来館者が自然の不思議や大切さを実感できるよう工夫を重ねている。また、時代とともに変化する社会のニーズや、最新の科学的知見を反映しながら、教育普及活動や地域連携も積極的に推進している。主な出来事は年表で確認してほしい。

■ミュージアムパーク茨城県自然博物館 入館者数の推移と主な出来事(30年の歩み)主な出来事は年表で確認してほしい。

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

主な出来事(年代順)

・博物館と事業活動

ここでは、「ミュージアムパーク茨城県自然博物館」のイベントと、人の関わりを、ここからの展示で知ることができる。

主なイベントや事業は以下の通り。

●わくわく、ドキドキ博物館イベント

来館者向けのイベントには、職員による観察会や講座に加え、展示解説員やボランティアによる工作体験などがある。さらに、イベント以外にも移動博物館、講師派遣、教育用資料の貸出、博物館実習など、さまざまな教育普及事業を実施している。

●ボランティア30年の歩み

同館のボランティア活動は、開館と同時にスタート。現在、100名を超えるメンバーが13チームに分かれて活動している。ボランティアは博物館を支えるパートナーであるとともに、楽しく学びながら自己実現できる場でもあることがその魅力だ。

●ジュニア学芸員育成事業

意欲ある中高生を対象に、2001年からジュニア学芸員育成事業を実施。受講生は養成講座を受け、自ら選んだテーマで研究・発表を行う。これまでに329名がジュニア学芸員の認定を受けている。

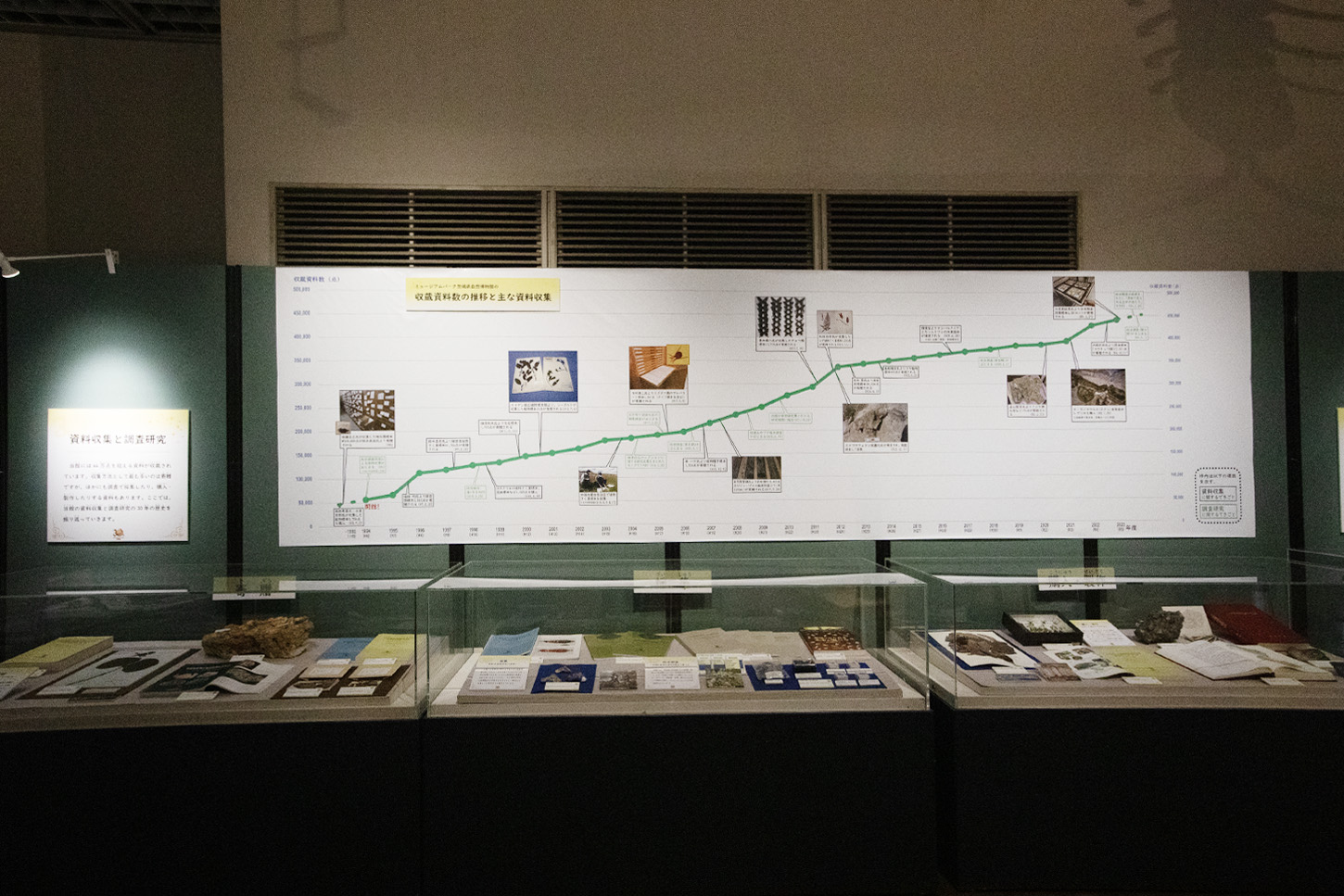

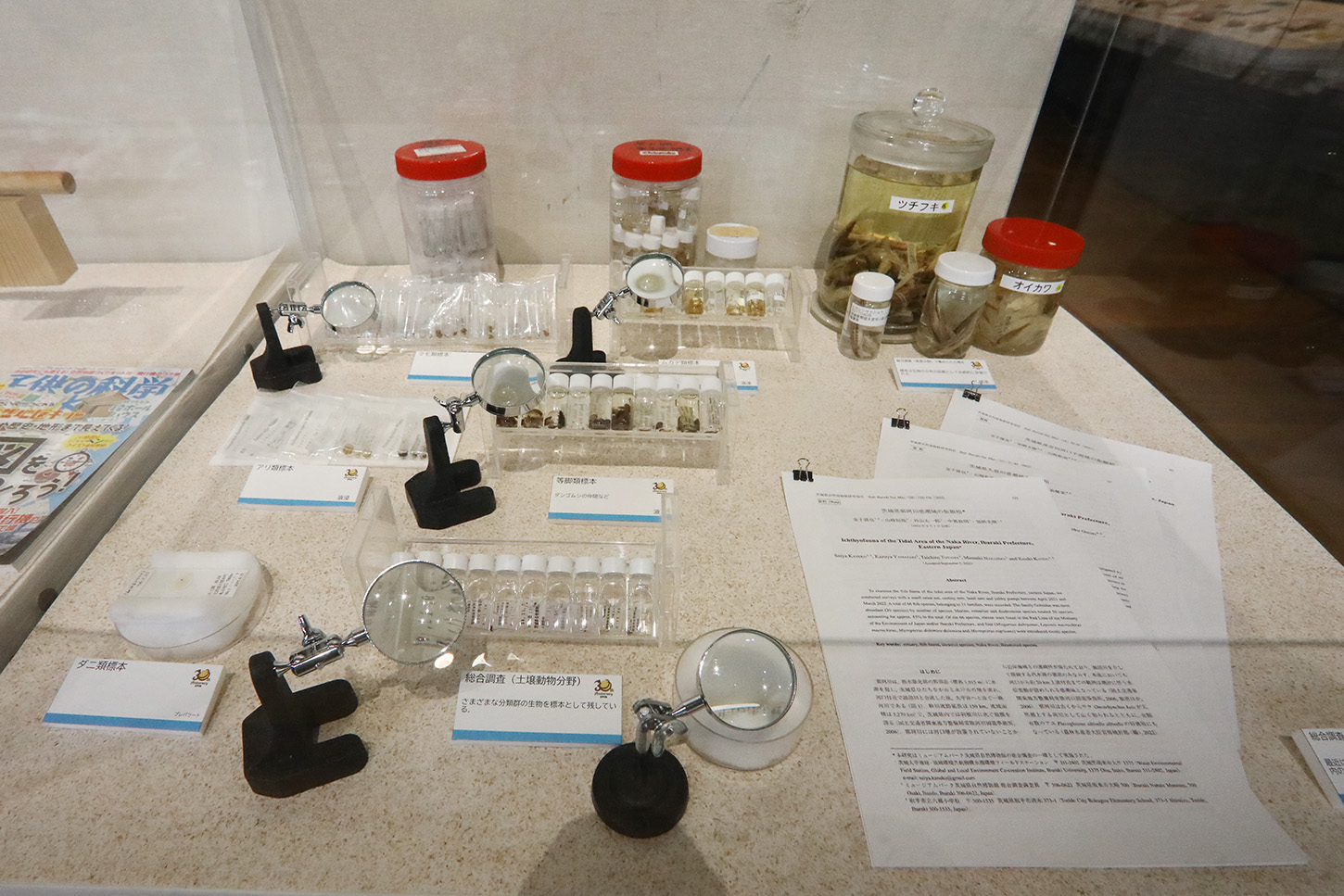

・資料収集と調査研究の30年を振り返る

同館では、44万点を超える資料が収蔵されており、その多くは寄贈による。しかし、調査活動を通じて採集された資料や購入・製作された資料も含まれている。これらの資料は、同館の調査研究活動の礎となり、その歴史は30年にわたることが語られている。これらの成果は、展示や教育プログラムを通じて広く一般に公開され、地域の自然の理解促進に貢献していることがわかる。

・収集・調査された代表的な資料

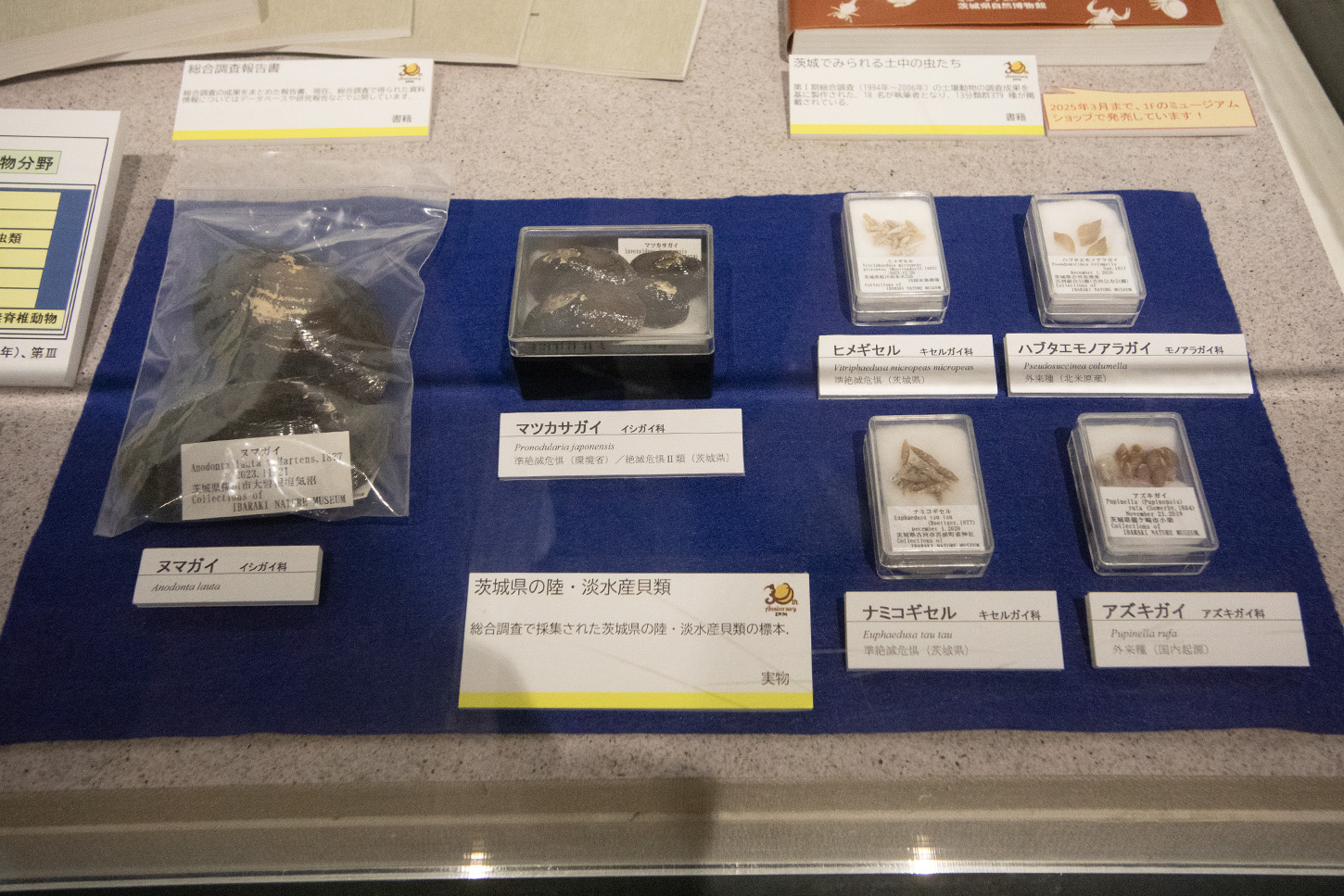

今回の企画展では、茨城県をはじめとする日本各地の陸・淡水産貝類の標本や、希少な動植物の実物標本、地域に生息する昆虫など、これまでに収集・調査された代表的な資料が展示されている。これらの資料は、自然環境の変化や生物多様性の現状を知るための重要な手がかりとなっている。

【茨城県の陸・淡水産貝類】

総合調査で採集された茨城県の陸・淡水産貝類の標本から、茨城県の絶滅危惧種。

| 種名 | 科名 | レッドリスト(環境省) | レッドリスト(茨城県) |

|---|---|---|---|

| マツカサガイ | イシガイ科 | 準絶滅危惧 | 絶滅危惧II類 |

| ヒメギセルキ | セルガイ科 | – | 準絶滅危惧 |

| ナミコギセル | キセルガイ科 | – | 準絶滅危惧 |

・譲渡された資料の標本化【ヤンバルクイナ】

同館では、動物園や水族館などから譲渡された動物の個体を活用し、標本の製作を行っている。2017年には環境省から、国の天然記念物であるヤンバルクイナと、特別天然記念物のカンムリワシの冷凍個体が譲渡されている。同館では、これらの貴重な個体をもとに剥製と骨格標本を製作。希少な動物の姿や体の構造を後世に伝える資料として、展示や研究に役立てている。

ヤンバルクイナ は、ツル目クイナ科 Hypotaenidia属の鳥類で、沖縄本島北部のやんばる地域のみに生息する固有種。

国の天然記念物で、希少野生動植物種(種の保存法)、絶滅危惧IA類(環境省)に指定されている。はく製・骨格標本を収蔵し今回も展示されている。

■ ミュージアムパークの植物分野はおもしろい

多様性と発見の魅力

植物分野では、植物の多様性や生態系の奥深さに迫る展示が注目を集めている。

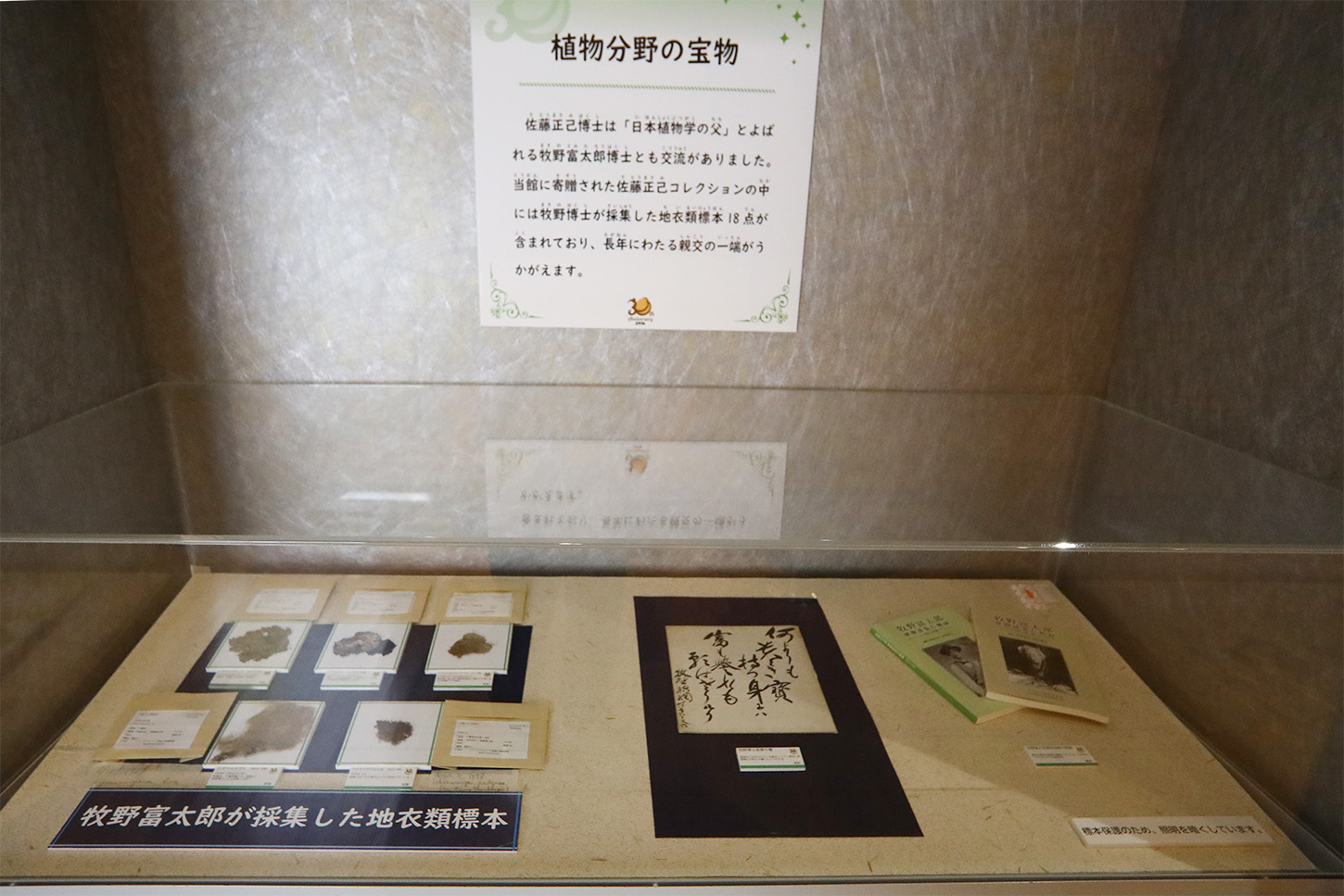

・日本植物学の父」牧野富太郎博士の標本展示

同館では、「日本植物学の父」と呼ばれる牧野富太郎博士と交流のあった佐藤正己博士が寄贈したコレクションも所蔵。牧野博士が採集した地衣類標本18点を含む貴重な資料が、長年の親交を物語る標本と資料が展示されている。

・キノコ類の拡大レプリカ展示

展示では、拡大模型を用いて普段はルーペや顕微鏡でしか見られない細部まで観察できる工夫も。キノコ類のレプリカは、見られる時期や生育地が限られる種を一年中リアルな形で比較できると好評だ。

レース状の被膜が特徴「キノコの女王」とも呼ばれるキヌガサタケ。

・菌糸の様子を再現したタマゴタケの成長模型

タマゴタケは鮮やかな赤い傘を持つ美しいキノコで、「森の宝石」とも称され、食用としても人気が高い。来館者は植物の多様性や生態系の複雑さを学ぶことができる。

・重点研究はおもしろい -筑波山ブナ生育状況調査-

植物研究室では環境変化の影響を受けやすい植物の調査や保全活動にも力を入れている。県内では、菅生沼のオギ群落を守るため、関係者とともに野焼きを実施。野焼きによる熱の影響は地下まで及ばず、希少な植物の種子やオギの地下茎が春に一斉に芽吹くという。

筑波山では、ブナの生育状況を調査。標高500メートル以上で7,073個体のブナが確認されたほか、県内全域の調査では本来の分布域より低い標高でもブナが発見されている。これらの記録は、気候変動の影響を考える上で重要な資料となる。

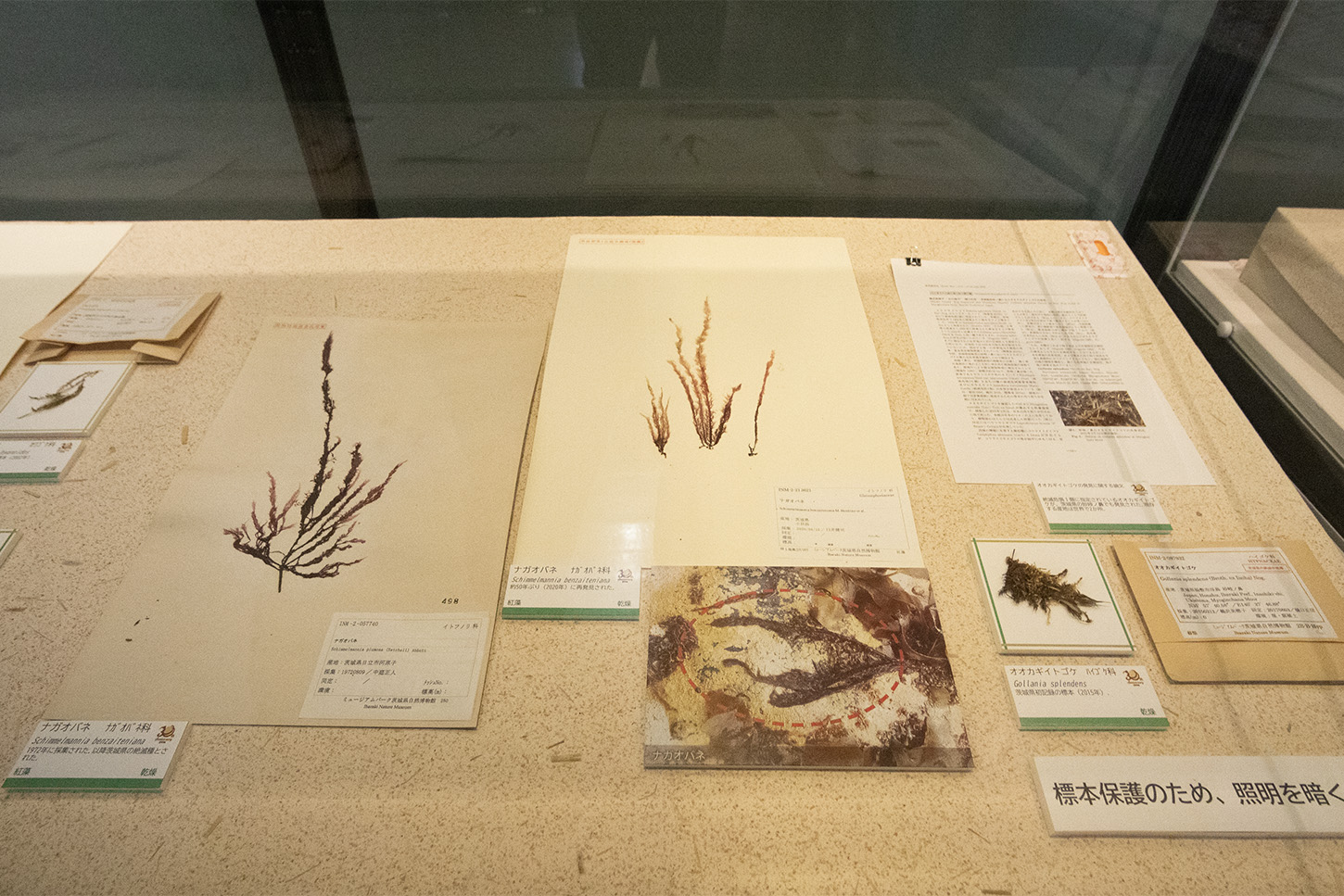

・新種の菌類「ワタゲスナツブタケ」

総合調査によって約50年ぶりに県内で再発見されたナガオバネや、世界で2か所目となるオオカギイトゴケの発見、世界初記録となるタンポタケモドキの報告など、多くの成果が挙げられている。2023年には新種の菌類「ワタゲスナツブタケ」も神栖市で発見され、タイプ標本が当館に収蔵、今回も展示を見ることができる。

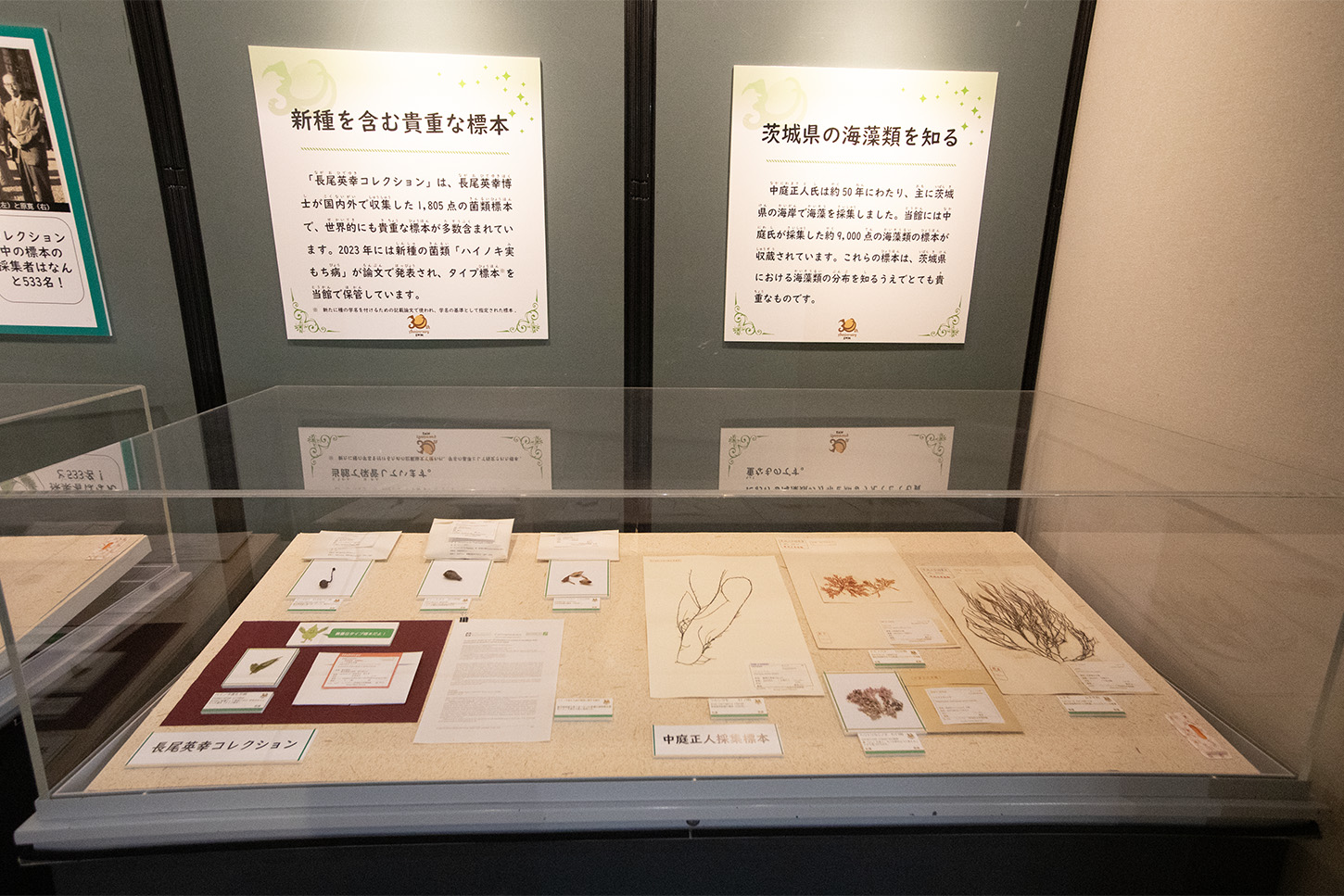

・新種を含む貴重な標本

コレクション面では、佐藤正己博士による2万点を超える地衣類標本や、長尾英幸博士が国内外で収集した1,805点の菌類標本、中庭正人氏による約9,000点の海藻類標本など、世界的にも貴重な資料が集まっていることを知ることができる。

植物分野の展示と研究は、地域の自然の豊かさや多様性を再発見する貴重な機会となっている。

■ミュージアムパークの動物分野― 多様性と発見の魅力

このコーナーでは、動物の世界を探検できる多彩な展示が来館者の関心を集めている。オオウラギンヒョウモンやオロシザメなど、興味深い動物たちが展示されている。

絶滅危惧種に指定されているオオウラギンヒョウモンは、かつて茅場などで多く見られたが、生息地の草原の遷移などにより激減。現在、茨城県では絶滅したと考えられている。また、オロシザメの剥製は、オロシ金のような特徴的な体表を持ち、2011年に収蔵された。国内での採集記録は非常に少なく、近年は研究論文にも利用されている。

・在野の研究者による寄贈標本

同館には、14万点に及ぶ昆虫標本が収蔵されており、その多くは在野の研究者による寄贈だ。丸山弘良氏や鶴町浩氏、青木章八氏、塩田正寛氏、清水実嗣氏らによるチョウ類標本、大桃定洋氏のコウチュウ標本、川名美佐男氏カタツムリコレクション、今井初太郎氏の昆虫生態写真などは、茨城県の自然史研究の基礎資料となっている。

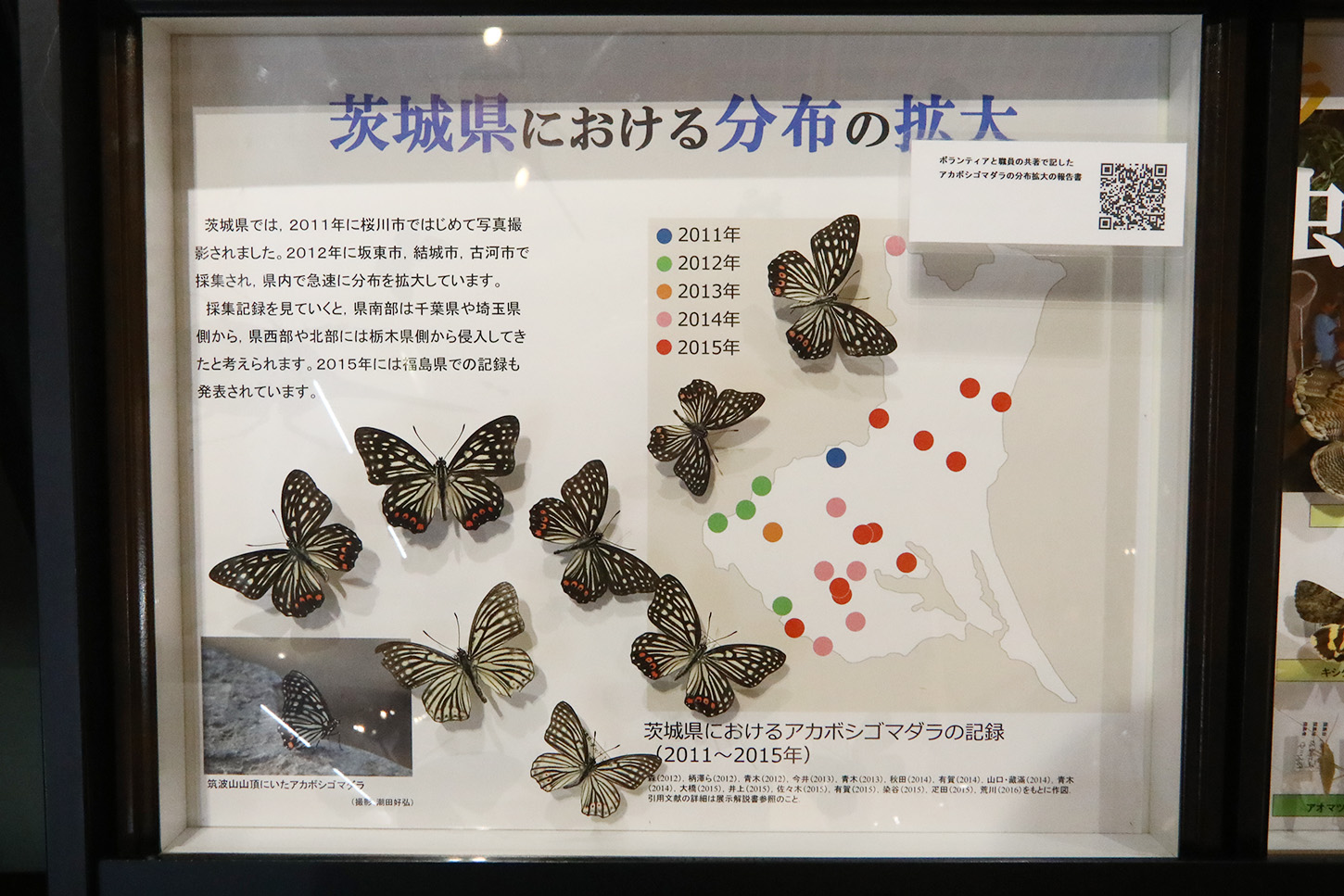

・茨城県のアカボシゴマダラの分布拡大

近年では、アカボシゴマダラの分布拡大が話題となっている。2011年に桜川市で初めて写真撮影され、翌年には坂東市、結城市、古河市でも採集が確認された。県南部は千葉県や埼玉県側から、県西部や北部には栃木県側から侵入したとみられ、2015年には福島県でも記録され展示もみることができる。

・動物分野の総合調査

動物分野の総合調査では、各分野の専門家で構成された7つの調査グループが、茨城県内の自然環境を記録・収集する。新たな分布や複数の新種が発見され、その証拠となる標本が収蔵されている。

・「ひっつき虫」と呼ばれる種子の付着実験

標本は多様な研究にも活用されている。最近では、哺乳類の毛皮標本を用いて「ひっつき虫」と呼ばれる種子の付着実験が行われ、その成果が海外の学会誌に掲載された。

・多様な動物分野を「おもしろく」する剥製標本と骨格標本

適切に処理された標本は100年以上保存が可能で、未来へのタイムカプセルともいえる。鳥類の剥製や骨格標本では、くちばしや足の形の違い、骨の特徴などをじっくり観察できることを伝えている。

・淡水魚最大級のピラルク剥製標本

淡水魚最大級のピラルクや大型エイの仲間であるシノノメサカタザメの剥製も展示。実物の皮やウロコ、歯を使って作られており、その大きさや質感に驚かされる。※ただし、色は多くの場合、着色。

・ウミガメ4種を並べて比較

ウミガメの展示では、世界に生息する7種のうち、アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ、オサガメの4種を並べて比較。頭の幅や甲羅の形、模様などの違いが一目でわかる。いずれも絶滅の恐れがあり、国際法で保護されている。

動物分野の展示と研究は、自然界のバランスや生態系の複雑さを知る貴重な機会となっている。

■ミュージアムパークの地学分野がおもしろい―地球の歴史と鉱物の神秘

・さまざな色と形をした鉱物展示

ここで展示されている鉱物標本は、いずれも長い時間をかけて結晶が成長してできたもので、多彩な色、多様な形を見ることができる。

「バラ輝石」「紫水晶」(アメシストドーム)は実際に手で触ることができる。

・地学分野の宝物

2011年、当時のジュニア学芸員が常陸大宮市野上の新第三紀前期中新世・玉川層の露頭で、古代ゾウ「ステゴロフォドン」の化石を発見。ステゴロフォドンの化石は、茨城県の「県の石(化石)」にも選ばれている。

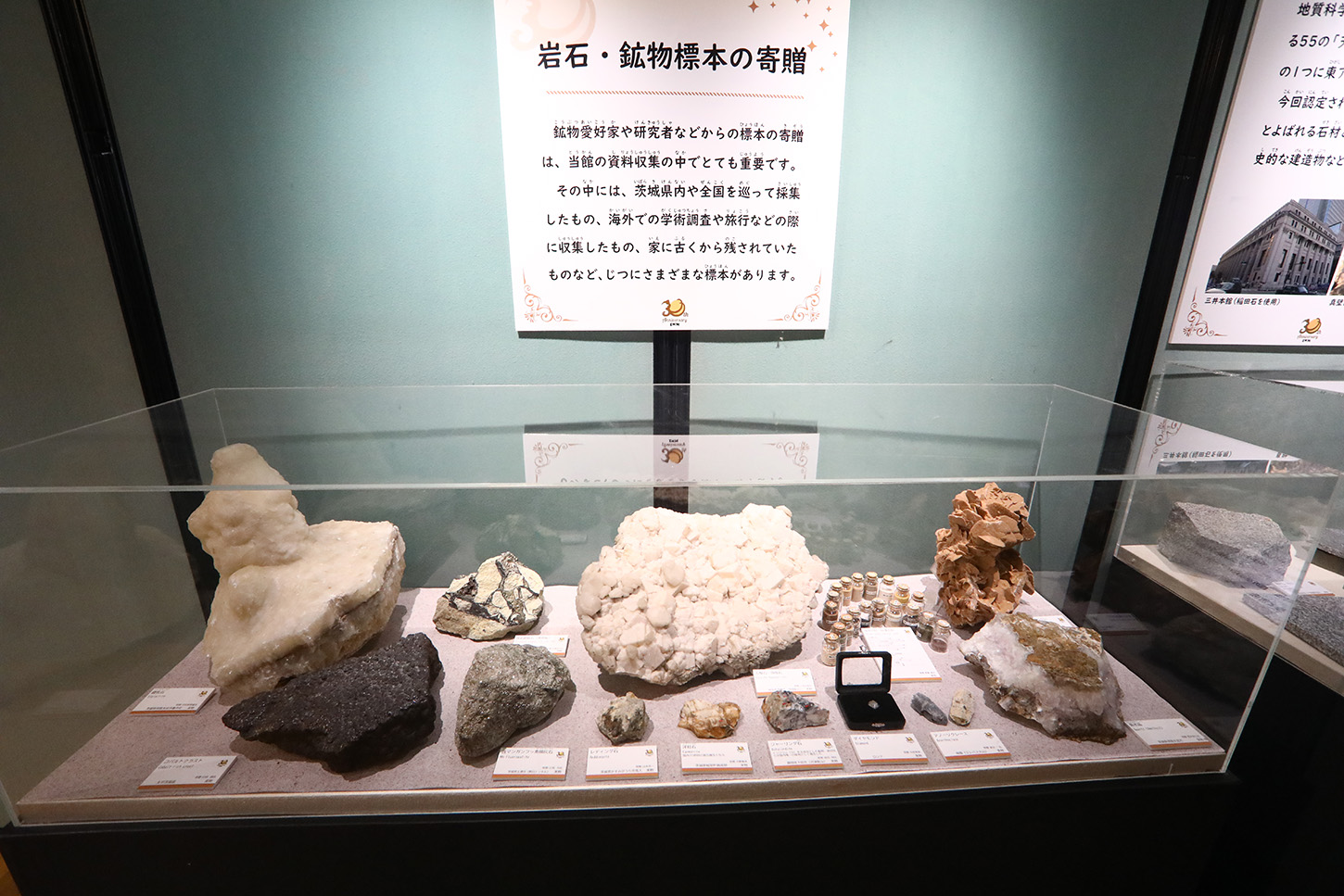

・岩石・鉱物標本の寄贈と活用

鉱物愛好家や研究者から寄贈された岩石・鉱物標本は、当館の資料収集において重要な役割を果たしている。寄贈品には、茨城県内外や海外で採集されたもの、また家に長く保管されていたものなど、多彩な標本が含まれる。展示されている鉱物標本は、長い年月をかけて成長した結晶であり、その多様な色や形が来館者を魅了している。これらの標本は、企画展や他館への貸し出しなど、幅広く活用されている。

・筑波山塊の花崗岩が「天然石材遺産」に認定

2024年7月、筑波山塊の花崗岩が国際地質科学連合(IUGS)によって「天然石材遺産(Heritage Stone)」に認定された。東アジアで初の認定となるこの花崗岩は、「稲田石」や「真壁石」として、数々の近代建築や歴史的建造物に使われている。三井本館や真壁氏累代墓碑群などがその代表例だ。

・茨城県鉱物コレクションの充実

同館では、茨城県内で産出記録のある約280種の鉱物リストを作成し、標本収集を進めている。鉱物愛好家や研究者からの寄贈も、コレクションの充実に大きく貢献している。

・トンネル工事で明らかになる地質

地表の多くは土壌や植物に覆われているため、地質調査は困難を伴う。新たなトンネル工事の際に採集される標本は、地下の岩石分布を連続的に明らかにする貴重な資料となる。

![50_]0A6A1225 50_]0A6A1225](https://www.hyouhon.jp/wp_1/wp-content/uploads/2025/05/50_0A6A1225.jpg)

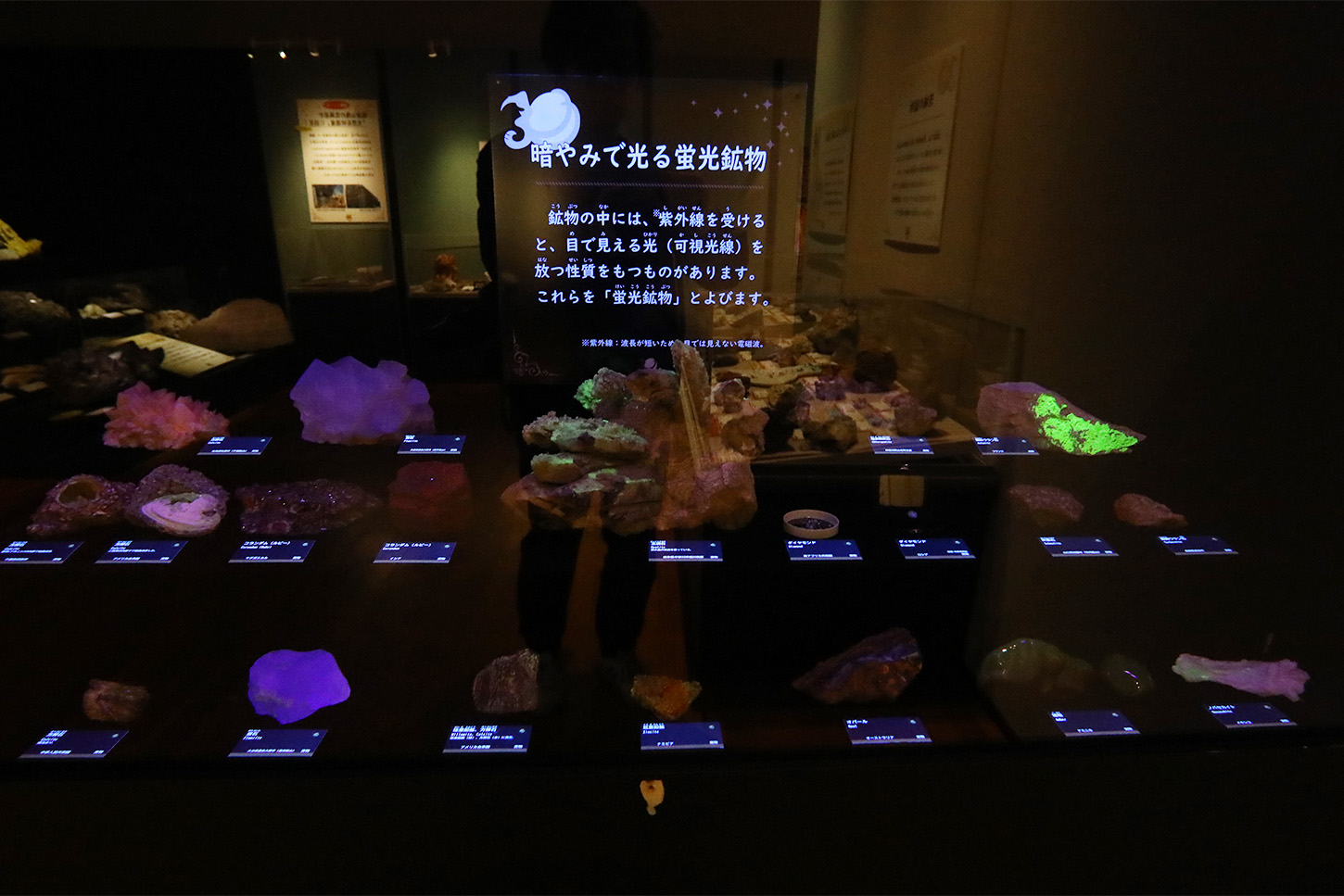

・暗闇で光る蛍光鉱物も展示

一部の鉱物は、紫外線を当てると可視光線を放つ「蛍光鉱物」として知られる。暗闇で幻想的に光る様子は、子どもから大人まで人気を集めている。

・赤城山の噴火と軽石層

茨城県中央部では、赤城鹿沼テフラと呼ばれる黄色い軽石の地層が見られる。これは約4万4千年前、群馬県の赤城山が噴火した際に降り積もったもので、東側の麓では厚さ約2メートルにも及ぶ。

地学分野の展示は、地球の壮大な歴史や自然の不思議を感じさせ、来館者に新たな発見を提供している。

■博物館を飛び出す学びはおもしろい!

・博物館の活動を広げる移動博物館

博物館の外で行われるアウトリーチ活動を紹介。具体的な例として、アウトリーチ活動としては、移動博物館が地域のコミュニティを訪れ、博物館の展示を実際に体験できる機会を提供している。これにより、地域の人々に科学への関心を高め、自然環境の保護意識を喚起することができる。これらの活動を通じて、来館者は博物館の活動の広さを知ることができる。

・移動博物館がやってきた

学校や社会教育施設など、博物館の施設外で標本や資料を展示したり、解説を行っている。この活動を通して、同館に来館することが困難な人たちにも自然への興味関心や理解を深められるよう働きかけている。

・博物館実習

博物館で学芸員として働くためには資格が必要で、そのために博物館実習がある。毎年10名程度の実習生を受け入れており、これまでに289名が実習を行った。現在、各地の博物館で学芸員をしている人もいる。

・博物館職員と楽しく学ぼう

当館職員の持つ専門的な知識や技能を活用して、学校の授業や生涯学習施設での学びを支援している。館外への派遣や、連絡があった場合はオンラインによるリモート学習も行っている。

・恐竜の足跡と自分の足を比べてみよう

展示室には、イグアノドンの仲間の足跡のレプリカが設置されている。来館者は自分の足と比べながら、太古の恐竜のスケールを実感できる。

■さわってわかる自然の姿もおもしろい!

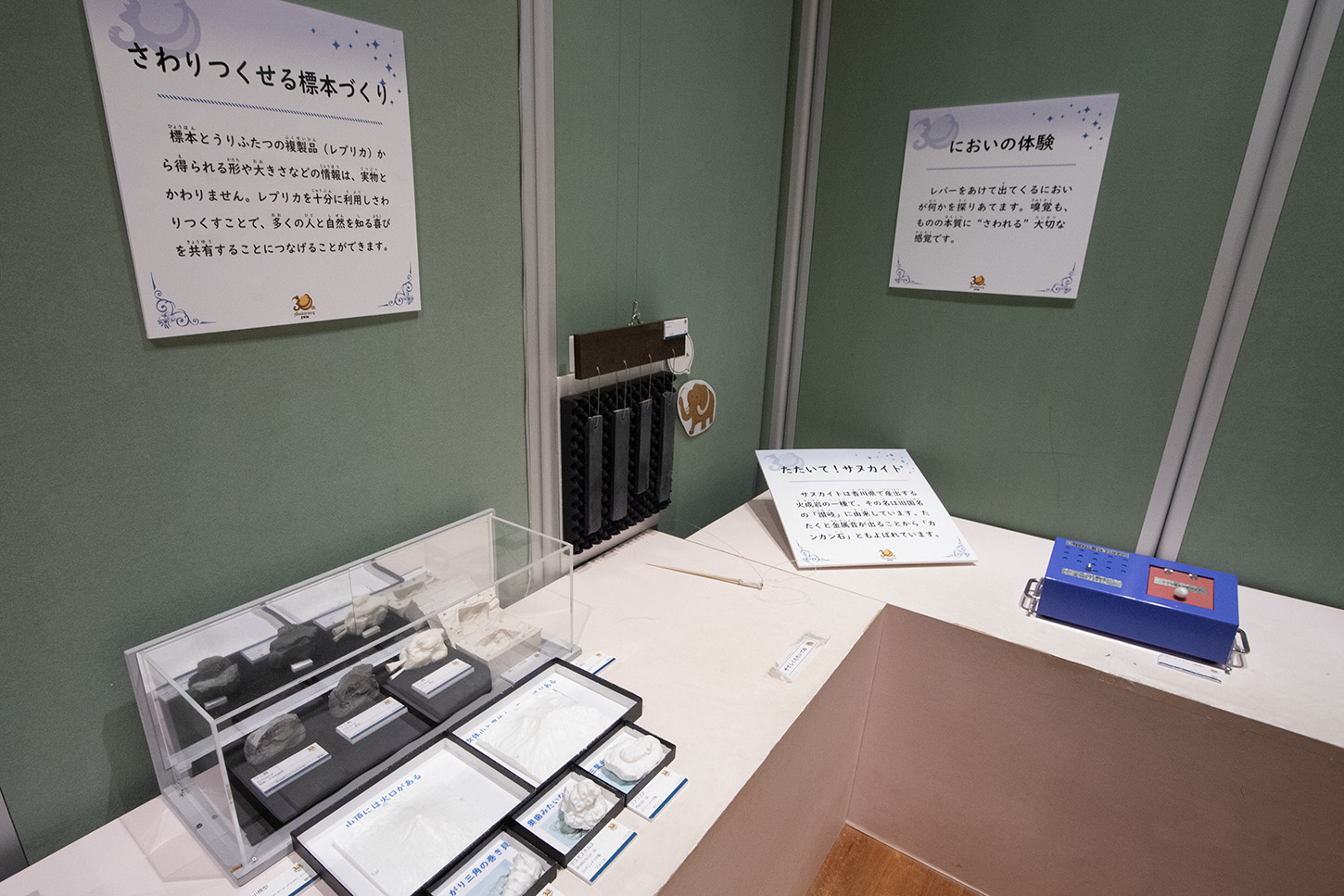

「さわってわかる自然の姿」をテーマに、来館者が五感を使って自然を体験できる展示が好評をはくしている。実物や精巧なレプリカに触れることで、子どもから大人まで、教科書だけでは得られない発見と学びを体感できる。

・五感で感じる自然―言葉と体験で広がる学び

私たちは、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚という「五感」を通じて、形や大きさ、重さ、弾力、温度など、さまざまな情報を得ている。

体験型展示は、子どもたちの好奇心を刺激し、誰もが自然への理解を深められる工夫が随所に施されている。自然の不思議や多様性を、体全体で感じることができる貴重な場となっている。

・触れる標本づくり

触覚を通じて自然を知ることで、誰もが自然の魅力を実感し、学びを深めることができる。

・においの体験―嗅覚も使って自然を感じる

「においの体験」コーナーでは、レバーを引くとさまざまな自然の香りが出てくる仕掛けが用意されている。嗅覚もまた、ものの本質を知るための重要な感覚であることが、体験を通じて理解できる。

・ゴリラと握手!驚きの握力を体感

ゴリラのリアルな手レプリカに触れることで、その大きさや握り心地を体感できる。ゴリラの握力は人間の約10倍、400〜500kgにも及ぶとされており、実際に触れることでその力強さを実感できる。

・三葉虫の群れ―化石から読み解く太古の海の暮らし

展示には、体をまっすぐ伸ばしたものや丸まった状態の三葉虫の化石も並ぶ。さまざまな姿の三葉虫化石から、古代の海中での生活の様子を想像することができる。

■ミュージアムパークで働く魅力―多彩なスタッフが支える“学びと感動の現場”

ここでは、展示やイベントの裏側で多くのスタッフやボランティアが活躍し、来館者に学びを届けている。多様な職種のスタッフが、それぞれの専門性と情熱を持って博物館運営を支えており、その日常や仕事のやりがいに迫った。

ミュージアムパークは、多様なスタッフとボランティアによるチームワークで支えられている。各分野のプロフェッショナルが、来館者の学びと感動を生み出すため、日々創意工夫を重ねている。普段は見えない“はたらく現場”の魅力を知ることで、博物館がさらに身近に感じられるだろう。

| 役職・部門 | 紹介文(展示資料から) |

|---|---|

| 館長 | 職員やボランティアと密にコミュニケーションを取りながら、館全体をまとめるリーダー的存在。「スタッフやボランティアがいきいきと働き、来館者が笑顔で楽しむ姿を見るとやりがいを感じます」と語る。より働きやすく充実した環境づくりにも力を入れている。 |

| ボランティア | 100名を超えるボランティアは、標本整理やイベント運営など幅広く活動。「標本整理に携われることに責任とやりがいを感じます。博物館が大好きです」と話し、来館者に喜んでもらえるイベントの企画にも積極的だ。 |

| 展示解説員 | 受付や展示解説を担当。自らテーマを考えたスポットガイドで「お客様が関心を持ってくれる瞬間が一番うれしい」と語る。分かりやすく楽しいガイドを目指し、常に工夫を重ねている。 |

| 清掃職員 | 早朝から分担して館内を清掃。「来館者から『いつもきれいにしていただきありがとうございます』と感謝されるとやりがいを感じます」と話す。今後も快適な博物館を保ち続けることが目標だ。 |

| 資料課 | 展示室の管理や資料の収集・整理・保管、調査研究を担当。「標本を害虫やカビから守り、貴重な資料を未来へつなぐ責任とやりがいがあります」と胸を張る。何度でも訪れたくなる展示を目指している。 |

| 水系職員 | アクアワールド大洗から派遣されている水系職員は、館内の水生生物の飼育を担当。「博物館なのに生きものがいることに驚き、『きれい!おもしろい!』という声を聞くとやりがいを感じます」と語る。生きものと剥製、両方を見られる展示をより記憶に残るものにするのが目標だ。 |

| 企画課・友の会 | SNSや広報誌を使い、館の魅力を発信。企画展のコーディネートも担う。「イベントや子どもたちの新鮮なリアクションに接したときが一番うれしい」と話し、より多くの人に知ってもらうことを目指している。 |

| レストラン「ル・サンク」 | 恐竜カレーなどオリジナルメニューを提供。「『美しかったです、ごちそうさまでした」と言われるとやりがいを感じます。これからも明るい挨拶とスピーディーなサービスで、おいしい料理を届けたい」と意気込む。 |

| ミュージアムショップ | 植物・動物・地学・企画展関連グッズを販売。「お土産を手にした子どもが笑顔で帰っていく姿を見るとやりがいを感じます。思い出に残るグッズを提供したい」と話す。 |

| 副館長 | 館長と共に館全体をまとめ、子どもたちや来館者の笑顔がやりがいだと語る。「一人でも多くの人が笑顔で喜びを感じられる博物館を目指します」と語られていた。 |

■「未来に残したい私の資料(宝物)」特別展示

期間を三期にわけ「未来に残したい私の資料(宝物)」をテーマに、来館者から広く資料を募集し、厳正な審査を経て選ばれた27点を特別展示している。本展示は、個人の思い出や発見が詰まった資料と、それにまつわるエピソードを通じて、自然の魅力と博物館の歩みを未来へ伝えることを目的としている。

本展示は、来館者一人ひとりの思い出や発見を「未来に残したい宝物」として共有する試み。資料そのものだけでなく、それに込められたストーリーや体験が、次世代への学びや感動のバトンとなる。ミュージアムパークは、これからも地域とともに歩み、自然の魅力を伝え続けていくことを伝えた。

展示は3期に分けて開催

| 期 | 会期 |

|---|---|

| 第1期 | 令和6年11月2日(土)~令和7年1月19日(日) |

| 第2期 | 令和7年1月19日(日)~令和7年3月30日(日) |

| 第3期 | 令和7年3月30日(日)~令和7年6月1日(日) |

・展示資料から注目の2点を紹介

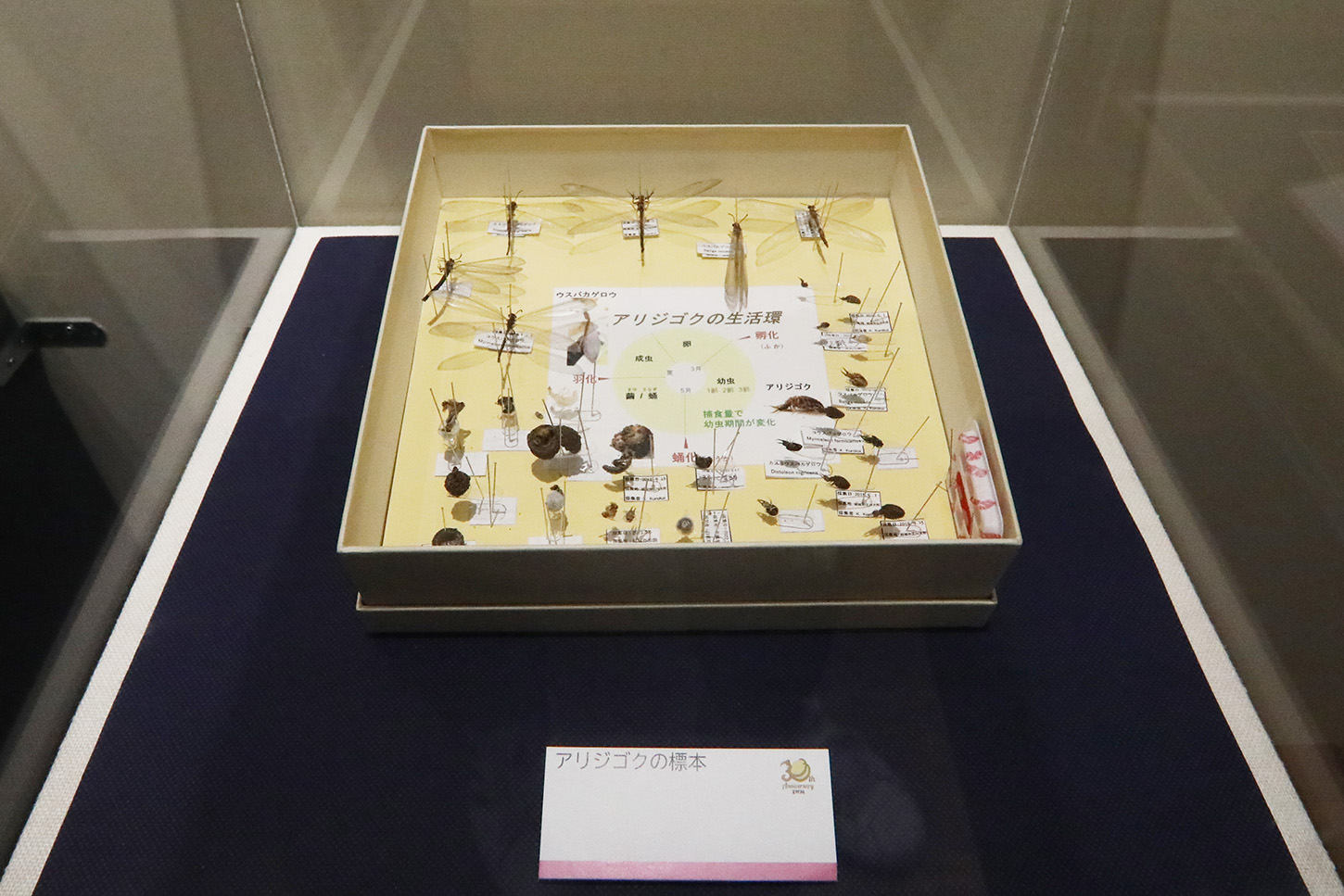

●アリジゴクの標本

| 展示名 | 分野 | 説明 |

|---|---|---|

| アリジゴクの標本 | 動物 |

所有者:黑杭功祐さん 小学生時代に博物館の昆虫展に参加し、作成したアリジゴクの成長過程の標本。完全変態の不思議さや生態の奥深さに触れ、博物館の先生方から知識や技術を学んだことが、Jr学芸員として研究の基礎につながったという。「この体験は私にとってかけがえのない宝物です」と語る。 |

●ナガサキアゲハとクロアゲハの自然雑種

| 展示名 | 分野 | 説明 |

|---|---|---|

| ナガサキアゲハとクロアゲハの自然雑種 | 動物 |

採集者:清水実嗣さん 標本保管者:ミュージアムパーク茨城県自然博物館 2015年10月20日、沖縄県大宜味村で採集された不思議なアゲハチョウ。翅形や斑紋の特徴から、ナガサキアゲハとクロアゲハの異種間雑種と推定された。ナガサキアゲハを片親とする自然雑種の報告は極めて珍しく、自然界の奥深さと未知の可能性を感じさせる貴重な標本となっている。 |

■未来のミュージアムパークも“おもしろい”―新たな挑戦とみんなで創る展示

ミュージアムパークは、時代の変化や地域社会のニーズに応えながら、常に新しい挑戦を続けている。デジタル化や環境保護、多様性への対応など、未来を見据えた取り組みにより、これからも「おもしろい!」があふれる博物館を目指していくことがわかる。

・みんなで古代のマンモスを再現―参加型メッセージ企画

来館者参加型の展示として、「みんなで古代のマンモスを再現!」という企画も実施中だ。紙に「おもしろかったコーナー」「不思議に思った資料」「企画展の感想」「想像する未来の博物館」などを記入し、マンモスの体に貼り付けていく。参加は一人一枚とし、来館者全員で一体のマンモスを完成させる。

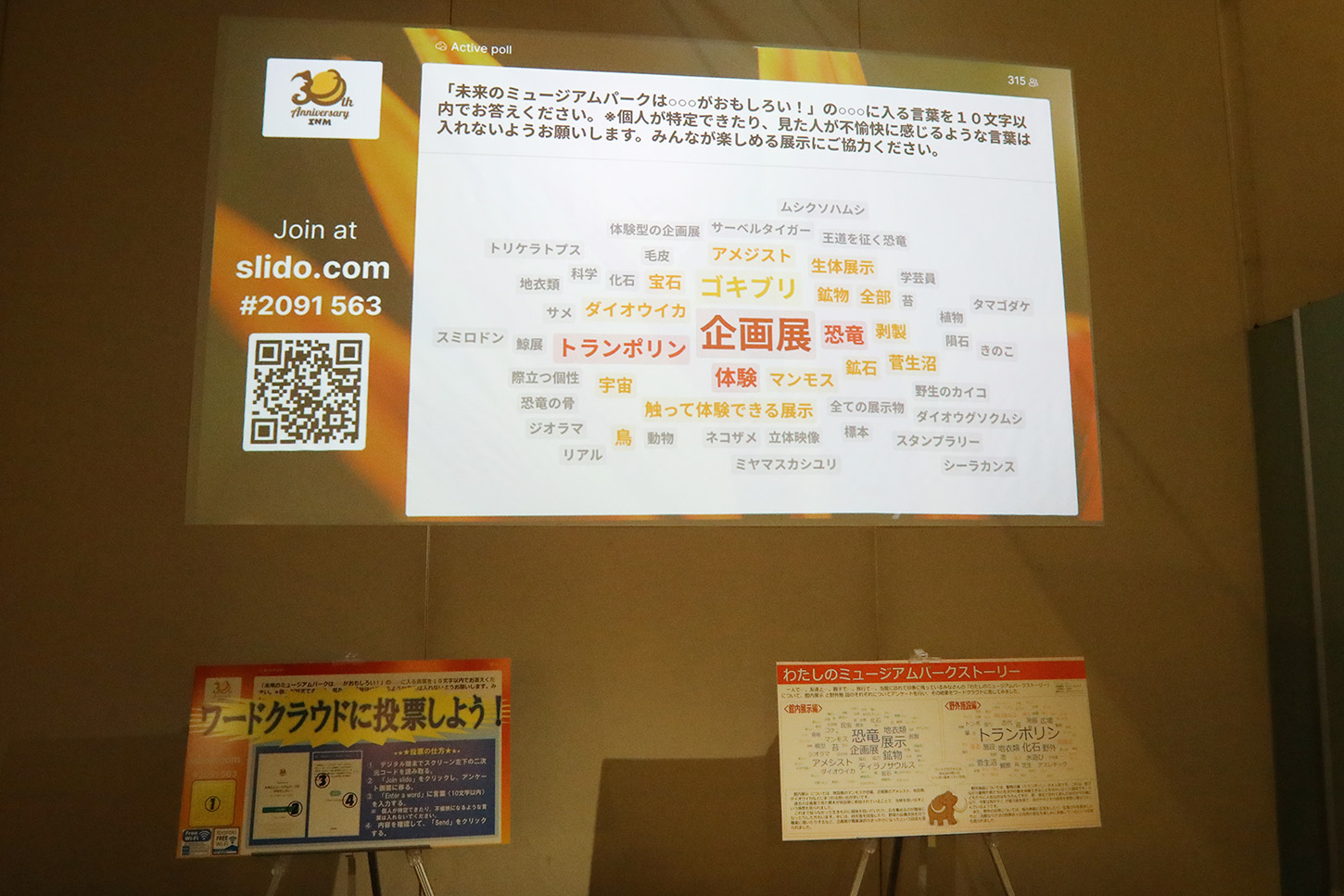

また、「未来のミュージアムパークは○○○がおもしろい!」の○○○に入る言葉(10文字以内)をクラウドワークで募集する企画もある。

・ミュージアムパーク茨城県自然博物館

教育課首席学芸主事 佐藤一康先生インタビュー

「30年のありったけ」を詰め込んだ特別な企画展へ

今回の企画展を担当された、教育課首席学芸主事で地学担当の佐藤一康先生にテーマや想いについて、お話を伺いました。

佐藤先生は、「当館は開館30年を迎えるんですけども、『30年のありったけ』、それから、その『ありったけ』に合わせて、その『おもしろさ』というのを皆さんにお届けしたいなと思って、この企画展を準備しました」と語ります。

今回の企画展は、これまでの30年間で培ってきた博物館の魅力や知恵、そして多くの人々とともに歩んできた歴史がぎゅっと詰め込まれています。

佐藤先生は「当館の『30年のありったけ』、それから面白さがぎゅっと詰まっている企画展です。ぜひ来館していただいて、楽しんでいただければと思います」と来館を呼びかけました。

30年の歩みと、そこから生まれた「おもしろさ」を体感できる今回の企画展。ミュージアムパーク茨城県自然博物館の集大成ともいえる展示を、ぜひ現地で味わってみてはいかがでしょうか。

【最後に】

ミュージアムパーク茨城県自然博物館は、開館以来30年にわたり、地域の自然科学教育の拠点として歩み続けてきた。今回の記念企画展「ミュージアムパーク30年のありったけ」は、これまでの歴史とともに、未来への新たな一歩を示す場となっている。

展示室には、研究者やボランティア、地域の方々の熱意が結集し、子どもから大人まで誰もが「おもしろい!」と感じられる工夫が随所に散りばめられている。来館者一人ひとりの思い出や体験が、博物館のストーリーの一部として積み重ねられ、今後もその輪は広がり続けることは間違いないはず。

「いつもミュージアムパークはおもしろい!」この言葉の通り、博物館の魅力は時代とともに進化し、訪れるたびに新たな発見と感動を取材を通じて感じた。

これからも、地域と共に歩み、自然の素晴らしさと科学の面白さを伝え続けるミュージアムパーク茨城県自然博物館の未来に、ますます期待が高まった。

(編集部)

企画展概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開催期間 | 2024年11月2日(土) ~ 2025年6月1日(日) ※混雑が予想される日(11/13(水)、3/20(木・祝)、GW)は事前予約が必要です。 |

| 開館時間 | 午前9時30分 ~ 午後5時 (入館は午後4時30分まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合はその翌日以降) 年末年始 (12月28日 ~ 1月1日) |

| 主催 | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 |

| 後援 | NHK水戸放送局 |

| 公式サイト | ミュージアムパーク 茨城県自然博物館公式サイト |

コメント